▶ 이용재의 식사 - 마가린과 쇼트닝의 역사

대표 사례를 둘만 꼽자면 벌집 아이스크림과 대만 대왕카스테라가 있다. 전자의 경우 벌이 식용 파라핀인 소초에 집을 짓는데 이것을 마치 공업용 파라핀인 양 보도했다. 후자는 원료인 식용유를 문제로 삼았다. 그의 보도로 인해 한창 상승가도를 달리던 두 음식의 기세가 삽시간에 꺾였고 많은 매장이 빠르게 폐업하며 소규모 자영업자들이 막대한 손해를 입었다. 오늘날 두 음식은 거의 완전히 자취를 감춰 버렸다.

그의 보도로 불안감을 자극 당한 소비자의 마음은 다시 돌아서지 않았다. 둘 다 허위에 가까운 과장 보도였던 가운데, 굳이 구분하자면 벌집 아이스크림보다 대왕카스테라의 매도가 더 심각했다.

■제과제빵에 필수적인 지방

밀가루에 수분을 더해 치대면 글루텐이라는 단백질의 사슬이 생겨 반죽에 탄성을 불어넣는다. 글루텐은 한마디로 양날의 칼과 같아서, 필요해 키워줘야 하는 경우와 정반대로 억제해야 하는 경우가 있다. 예를 들어 베이글이나 호떡처럼 쫄깃함이 특징인 빵이라면 글루텐을 최대한 살려줘야 한다. 반면 팬케이크나 쿠키, 비스킷처럼 발효를 거치지 않는 빵이나 과자라면 쫄깃함이 방해가 되므로 설치지 못하도록 자제를 시켜야 한다.

이때 쓰이는 게 지방이다. 지방은 제과제빵의 필수재료로 촉촉함과 부드러움을 불어넣고 맛을 확장시켜주는 한편 밀가루의 글루텐을 억제해주는 역할도 아울러 맡는다.

특히 어떤 형태의 지방을 쓰느냐가 빵과 과자의 질감을 결정하는 데 굉장히 중요하다. 이를테면 촉촉하고 부드러운 질감이 관건인 대왕카스테라나 당근케이크, 컵케이크 같은 종류에는 상온에서 액체 상태인 지방을 쓴다. 향과 맛이 강하지 않은 식용유(유채기름 등)가 대부분으로 흔히 불포화지방이라 분류한다.

이처럼 식용유를 포함한 액상 지방은 아무런 죄가 없다. 빵을 만들 때 사용되는 특정 형태의 지방일 뿐이다. 되려 인간이 상온에서 액상인 지방을 화학 공정을 통해 버터와 같은 고형 지방으로 바꾸는 시도가 부작용을 낳았다. 버터보다 싸고 상온에서 고체이므로 보관과 활용이 액상 지방보다 간편해 오랫동안 사랑을 받아온 마가린과 쇼트닝이다.

■평생의 경쟁자, 버터냐 마가린이냐

그 첫 번째 사례는 마가린이었다. 아직까지도 버터의 대체재로 버젓이 현역인 마가린의 역사는 1813년까지 거슬러 올라간다. 프랑스의 화학자인 미첼 으제니 셰브르유가 마가린산을 발견한 게 시초였다. 이후 나폴레옹 3세가 군과 서민을 위해 쇠기름으로 버터 대용품을 개발하라는 명령을 하달해 이폴리테 메쥬무리에가 1869년 마가린을 개발했다.

메쥬무리에는 이 물질에 '올레오마가린'이라는 이름을 붙이고 특허까지 냈으나 프랑스 국내 판매는 신통치 않았다. 결국 1871년 그는 특허를 네덜란드 기업 유르겐스에 팔았고, 이후 유르겐스는 몇 차례의 합병을 거쳐 오늘날의 유니레버가 되었다. 말하자면 도브(비누), 바세린(보습제) 등을 파는 다국적 생필품 기업이 마가린에서 비롯된 것이다.

개발 초기 쇠기름이 주 원료였던 마가린은 미국에서 곧 식물성 지방으로 거듭난다. 1871년 미국 뉴욕주 빙엄튼의 헨리 W 브래들리가 면실유(목화씨를 짜서 만든 기름)에 동물 기름을 섞는 마가린 제조법으로 특허를 받았다. 이 마가린은 1874년 영국으로 수출되는 한편 미국에서도 버터 대용품으로 큰 인기를 누렸다.

하지만 20세기로 넘어오면서 마가린의 운이 비약적으로 트이기 시작했다. 쇠기름의 공급이 부족한 틈을 타 제임스 F 보이스와 폴 사바티에가 식물성 기름을 고체로 만들어주는 수소화공정을 개발했고, 덕분에 브래들리의 마가린 특허가 탄력을 받았다. 이어 1929년대 말 미국의 대공황, 1940년대 세계 2차대전의 물자 부족을 틈타 버터의 자리를 상당부분 꿰찬다. 1950년대에는 규제를 통해 마가린이 순식물성 지방으로 거듭났다.

■쇼트닝의 탄생

한편 쇼트닝 또한 마가린과 비슷한 운명으로 세상의 빛을 보았다. 비싸고 귀한 동물의 지방 즉 쇠기름이나 돼지기름을 대체하기 위한 운명이었다. 원래 쇼트닝이라는 명칭은 앞서 언급한 밀가루의 글루텐 사슬을 짧게 잘라준다(shorten)는 연유에서 유래했다. 지방이 글루텐 사슬을 짧게 자르면 밀가루 반죽이 쫄깃해지지 않는 대신 바삭하고 켜켜이 부스러지는 성질을 지니게 된다.

따라서 쇼트닝은 원래 파이 반죽 등 페이스트리에 주로 쓰인 돼지기름(라드)을 일컫는 명칭이기도 했으니, 오늘날 쇼트닝은 돼지기름의 물성을 모사한 식물성 기름이라 보면 마가린과 혼동되지 않는다. 흥미로운 사실은, 마가린이 유니레버와 관련 있다면 쇼트닝 또한 같은 소비재 다국적 기업인 프록터앤드갬블(아이보리 비누)과 얽혀 있다는 점이다.

20세기로 접어들면서 수소화를 통한 식물성 (액상) 지방의 고형화 기술이 발달하는 가운데, 독일의 화학자인 에드윈 쿠노 카이저가 미국 오하이오주 신시내티로 이민을 온다. 영국의 비누 제조 업체 조셉 크로스필드 앤드 선즈에서 일했던 그는 경험을 살려 동종 기업인 프록터앤드갬블에서 일할 계획이었다. 고체가 된 면실유로 비누를 제조할 계획이었는데, 조지아주 메이컨의 월레스 매카우가 특허를 내면서 방향이 바뀌었다.

1905년 매카우가 면실유로 라드 모사품과 비누를 만드는 공정을 특허냈고, 1909년 프록터앤드갬블이 특허도 사들이는 한편 그를 고용해 카이저와 더불어 고형 식물성 지방을 개발하게 했다. 그 결과 라드와 물성이 정말 흡사하지만 훨씬 저렴한 고형 면실유가 탄생했고, 프록터앤드갬블은 이 제품에 '크리스코(Crisco)'라는 이름을 붙였다. '결정화된 면실유'(Crystalized Cottonseed Oil)에서 철자를 딴 조어였다.

<이용재 음식 평론가>

스마터리빙

more [ 건강]

[ 건강]이제 혈관 건강도 챙기자!

[현대해운]우리 눈에 보이지 않기 때문에 혈관 건강을 챙기는 것은 결코 쉽지 않은데요. 여러분은 혈관 건강을 유지하기 위해 어떤 노력을 하시나요?

[ 건강]

[ 건강]내 몸이 건강해지는 과일궁합

[ 라이프]

[ 라이프]벌레야 물럿거라! 천연 해충제 만들기

[ 건강]

[ 건강]혈압 낮추는데 좋은 식품

[현대해운]혈관 건강은 주로 노화가 진행되면서 지켜야 할 문제라고 인식되어 왔습니다. 최근 생활 패턴과 식생활의 변화로 혈관의 노화 진행이 빨라지고

사람·사람들

more

[한인단체 신년 인터뷰] 명원식 파바월드 회장… “한인 차세대 바르게 성장하는 토대 최선”

“한인 차세대들이 바르게 자랄 수 있는 토대를 만드는 것이 제가 파바월드의 회장으로 존재하는 유일한 이유입니다”한인사회의 대표적 청소년 봉사 …

LA한인회 멘토 프로그램 10일 스티브 강 위원장

LA 한인회(회장 로버트 안)가 한인사회 차세대 인재양성 노력의 하나로 ‘멘토를 만나다’ 프로그램을 정례화해 실시하고 있는 가운데 그 세 번째…

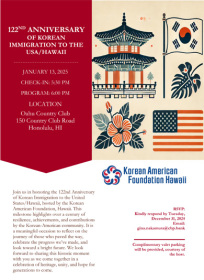

미주 한인의 날 기념… 잇달아 ‘코리안 나잇’

미주 한인들의 역사와 성취, 그리고 미국 사회에 기여해 온 발자취를 기리는 1월13일 ‘미주 한인의 날’을 맞아 LA의 주요 프로 스포츠 구단…

‘K-팝의 미래’ 세미나 16일 LA 문화원 개최

LA 한국문화원(원장 이해돈)은 세계한류학회(WAHS)와 함께 오는 1월16일(금) ‘케이팝 데몬 헌터스와 케이팝의 미래 세미나 및 라운드테이…

[한인단체 신년 인터뷰] LA 한인회 로버트 안 …

“더욱 적극적이고 실질적인 서비스로 한인들의 어려움을 돕고, 한인사회 발전에 앞장서겠습니다.”2026년 병오년 새해를 맞아 LA 한인회 로버트…

많이 본 기사

- “조폭 해외 도피→조세호 복귀”..폭로자, 분노 못 참고 또 글 올렸다

- ‘주사 이모’ 집 털렸다..박나래, 19금 행위 폭로→경찰 소환까지 ‘첩첩산중’

- 일자리 위협하는 AI, 전문직도 대체한다… 컴퓨터 전공·로스쿨 졸업생들도 ‘취업난’ 극심

- 美, ‘베네수와 연계’ 러 유조선 나포…미러 신경전 조짐

- “원하는 건 뭐든지 도널드”…마크롱 또 조롱한 트럼프

- 내란특검, 尹구형 앞두고 공소장 변경…계엄모의 2023년 10월로

- 張, ‘계엄사과·과거결별’로 돌파 시도…계파갈등 ‘뇌관’ 여전

- 제임스+돈치치 쌍포 60점 폭발…NBA 레이커스 3연승 행진

- 李대통령, 서울 도착…방중 성과 살리고 국내 현안 점검 나서

- 다니엘 ‘뉴진스 퇴출’..팬덤은 ‘대중에 퇴출’ 엔딩

- 트럼프 “나토가 우리 돕지 않더라도 우린 항상 나토 도울 것”

- 與원내대표 후보들 김병기 거취 온도차… “선당후사” · “소명기회”

- ‘비자 보증금’ 대상 확대… 최대 1만5천달러 내야

- 멕시코, 對쿠바 원유수출 1위… “베네수엘라 상황 여파”

- 르세라핌 ‘SPAGHETTI’, 빌보드·스포티파이 차트 ‘동시 역주행’

- 콜비 美국방차관, 이달 말 한일 연쇄 방문 추진

- ‘전반 슈팅 1개’ 한국 U23, 이란과 0-0 무승부... 아시안컵 첫판부터 ‘흔들’

- 워너브러더스, 파라마운트 인수 제안 또 거부… “자금 조달 우려”

- 우크라 안전보장 충분할까… “역대 가장 강력” “종이호랑이”

- ‘불륜 논란’ 숙행, 15일 상간녀 ‘위자료 1억’ 소송 선고

- 국무 “제재로 수출 막힌 베네수 원유 미국이 인수해 판매”

- 하원세출위, 韓 온라인 플랫폼 법안에 “中기업만 유리” 우려

- “다저스가 기대한 그대로” 반쪽짜리였던 김혜성, 美 매체가 호평한 이유

- JP모건, 주총 의결권 행사에 AI 활용…의결권 자문사 배제

- 에너지장관 “미국이 베네수 원유 판매 무기한 통제할것”

- 뉴욕시 ‘숨은 수수료’ 퇴출 나섰다 1

- 인공지능 두뇌 장착 로봇… 완전체 자율주행차도

- ‘마구잡이 이민단속’ 제한 법안 속속 진전

- “유튜버 될 수 있어요” 무료 특강

- 손담비, 시동생 성폭행 ‘악플 소송’ 냈다.. “50만원 배상하라”

- “숫자 다루는 직업이지만 사람간 소통 · 신뢰가 먼저죠”

- 첨단기술 ‘CES 2026’ 개막… 행사장에 몰린 구름 관람객

- 트럼프, 천정부지 집값에 “기관투자자 단독주택 매입 금지”

- ‘콜록콜록’ …워싱턴 독감환자 폭증

- 한인타운 노래방 협회 발족한다

- 공영방송공사 결국 해산 트럼프 예산중단에 백기

- 마두로 사태 ‘중남미 최정예’ 쿠바 굴욕

- 컴퓨터 전공·로스쿨 졸업생들도‘취업난’극심

- 연방대법 9일 중대 판결 “상호관세 결정 가능성”

- 국무 “내주 덴마크와 그린란드논의…군사옵션 모든 현안에 유효”

- “예년보다 빠르고 거세다”

- “사면 감사합니다. MAGA는 영원하다”

- 한미은행, 한국기업 금융지원 확대

- LAX 진입로 혼잡 극심 이번주 시설철거 공사

- [신년 집중기획/ 한인 정치력 신장 원년으로] 중간선거의 해… “투표 통해 한인 공직자 늘려야”

- VA 재무차관에 한인 제임스 허

- 아시안유권자연맹, 그레이스 멩 공식 지지

- 메디케어 보험 가입 마감 31일까지 연장

- 서울고 총동창회 홍희경 전 회장에 감사패

- 레이건 前대통령 장남 마이클 레이건 별세… “부친 유산지킨 수호자”

1/5지식톡

-

미 육군 사관학교 West Poin…

0

미 육군 사관학교 West Poin…

0https://youtu.be/SxD8cEhNV6Q연락처:wpkapca@gmail.comJohn Choi: 714-716-6414West Point 합격증을 받으셨나요?미 육군사관학교 West Point 학부모 모…

-

☝️해외에서도 가능한 한국어 선생님…

0

☝️해외에서도 가능한 한국어 선생님…

0이 영상 하나면 충분합니다!♥️상담신청문의♥️☝️ 문의 폭주로 '선착순 상담'만 진행합니다.☎️ : 02-6213-9094✨카카오톡ID : @GOODEDU77 (@골뱅이 꼭 붙여주셔야합니다…

-

테슬라 자동차 시트커버 장착

0

테슬라 자동차 시트커버 장착

0테슬라 시트커버, 사놓고 아직 못 씌우셨죠?장착이 생각보다 쉽지 않습니다.20년 경력 전문가에게 맡기세요 — 깔끔하고 딱 맞게 장착해드립니다!장착비용:앞좌석: $40뒷좌석: $60앞·뒷좌석 …

-

식당용 부탄가스

0

식당용 부탄가스

0식당용 부탄가스 홀세일 합니다 로스앤젤레스 다운타운 픽업 가능 안녕 하세요?강아지 & 고양이 모든 애완동물 / 반려동물 식품 & 모든 애완동물/반려동물 관련 제품들 전문적으로 홀세일/취급하는 회사 입니다 100% …

-

ACSL 국제 컴퓨터 과학 대회, …

0

ACSL 국제 컴퓨터 과학 대회, …

0웹사이트 : www.eduspot.co.kr 카카오톡 상담하기 : https://pf.kakao.com/_BEQWxb블로그 : https://blog.naver.com/eduspotmain안녕하세요, 에듀스팟입니다…

케이타운 1번가

오피니언

정숙희 논설위원

정숙희 논설위원케네디에 관한 네 개의 이야기

마크 A. 시쎈 / 워싱턴포스트 칼럼니스트

마크 A. 시쎈 / 워싱턴포스트 칼럼니스트 [마크 A. 시쎈 칼럼] 트럼프의 20가지 업적

김동찬 시민참여센터 대표

김동찬 시민참여센터 대표 [미국은 지금] 2026년 ‘손님’ 의식 버리고 ‘주인’ 입장을

이현숙 수필문학가협회 이사장

이현숙 수필문학가협회 이사장 [수요 에세이] 이젠 끝이다 “Nevermore, Nevermore”

최형욱 / 서울경제 논설위원

최형욱 / 서울경제 논설위원 [만화경] ‘가짜 일’ 줄이기

민경훈 논설위원

민경훈 논설위원도널드 W 부시와 이라크 전의 추억

황의경 사회부 기자

황의경 사회부 기자 타국에서, 다시 ‘우리’를 생각하다

박원곤 이화여대 북한학과 교수

박원곤 이화여대 북한학과 교수 [백상논단] 붉은 말의 해, 한반도에 다시 오는 분기점

홍용희 수필가

홍용희 수필가 [화요칼럼] 내 안의 바위

1/3지사별 뉴스

뉴욕시 ‘숨은 수수료’ 퇴출 나섰다

뉴욕시가 일반 소비 시장에 만연해 있는 ‘숨은 수수료’(Junk fee) 근절에 나섰다. 조란 맘다니 뉴욕시장은 5일 ‘숨은 수수료’ 및 ‘…

‘마구잡이 이민단속’ 제한 법안 속속 진전

VA 재무차관에 한인 제임스 허

30대 중반의 한인 제임스 허 씨(사진)가 버지니아 재무차관(Deputy Secretary of Finance)에 내정됐다. 아비가일 스팬버거…

‘콜록콜록’ …워싱턴 독감환자 폭증

‘안면 인식’으로 불체자 확인·체포한다

트럼프 행정부의 초강경 이민 단속 기조 속에 불법체류자 단속을 위해 안면 인식 기술이 본격적으로 활용되고 있어 논란이 커지고 있다. 4일 월스…

중부 캘리포니아 ‘한인 이민사’ 나왔다

오늘 하루 이 창 열지 않음 닫기

.png)

댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.

'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.

자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.

불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.

명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.

Close

x총 1건의 의견이 있습니다.

이영돈인지 게영돈인지 2찍 국암당 빠돌이 볍신은 예전 조연출시절부터 떵 멍청이로 소문난 꼰대로 피디들과 작가들사이에선 제일 유명함